来源于:正定游客中心

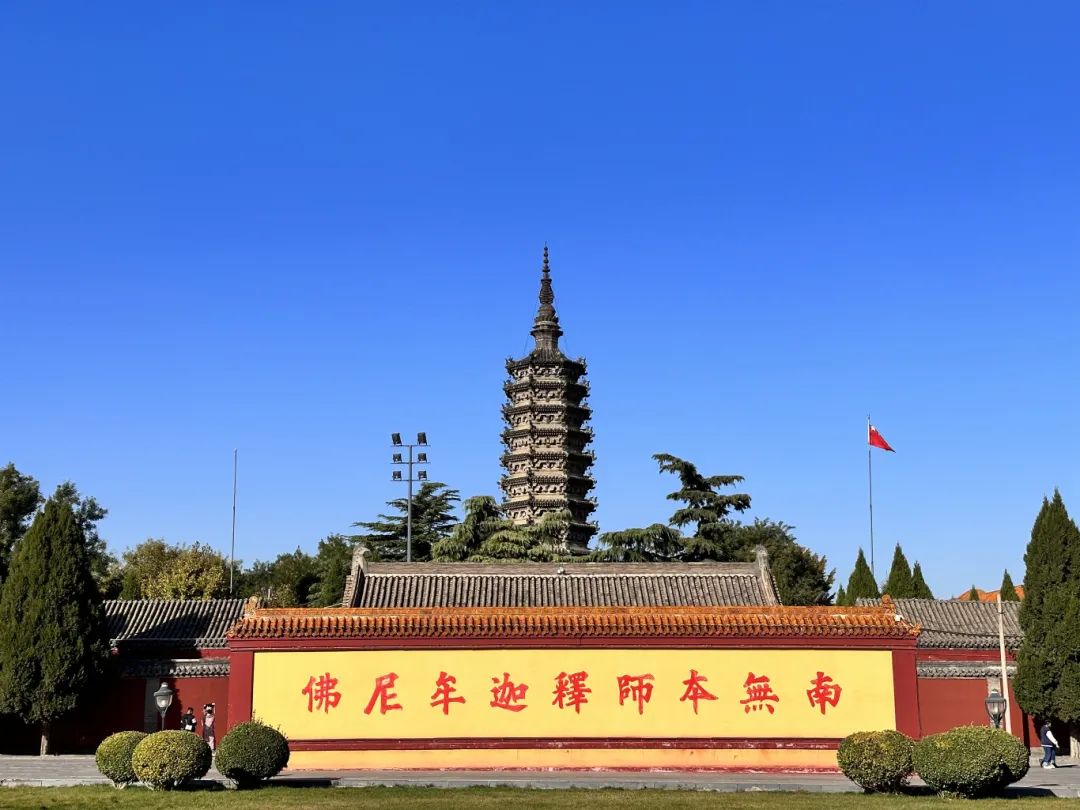

临济寺坐落在河北省正定县城内。原址在城东南的临济村,因濒临滹沱河渡口,改名“临济”。1983年国务院确定其为汉族地区全国重点寺院。据《正定县志》记载:“临济寺,东魏兴和二年(540年)建,早于临济宗”。唐大中八年(854年),义玄法师住持临济寺,并在这里弘扬临济宗禅法。他提出“三亥”、“三要”、“四料简”、“四照明”等参禅原则和宗旨,通过师徒问答的方式,了解对方悟境深浅,然后根据悟境深浅程度的不同进行有针对性的说教、接引禅人。其禅风以“单刀直入,机锋峭峻”著称,别成一家。在接引学僧时,对其所问不做正面回笞,只以棒打加口喝来促使对方:省悟,成语“当头棒喝”即源于此。义玄禅学很快得到北方信徒认可,前来问法求道者络绎不绝,并形成禅宗一大宗源,后世以寺名称之为“临济宗”,成为禅宗五大派别中流传最广的大家。

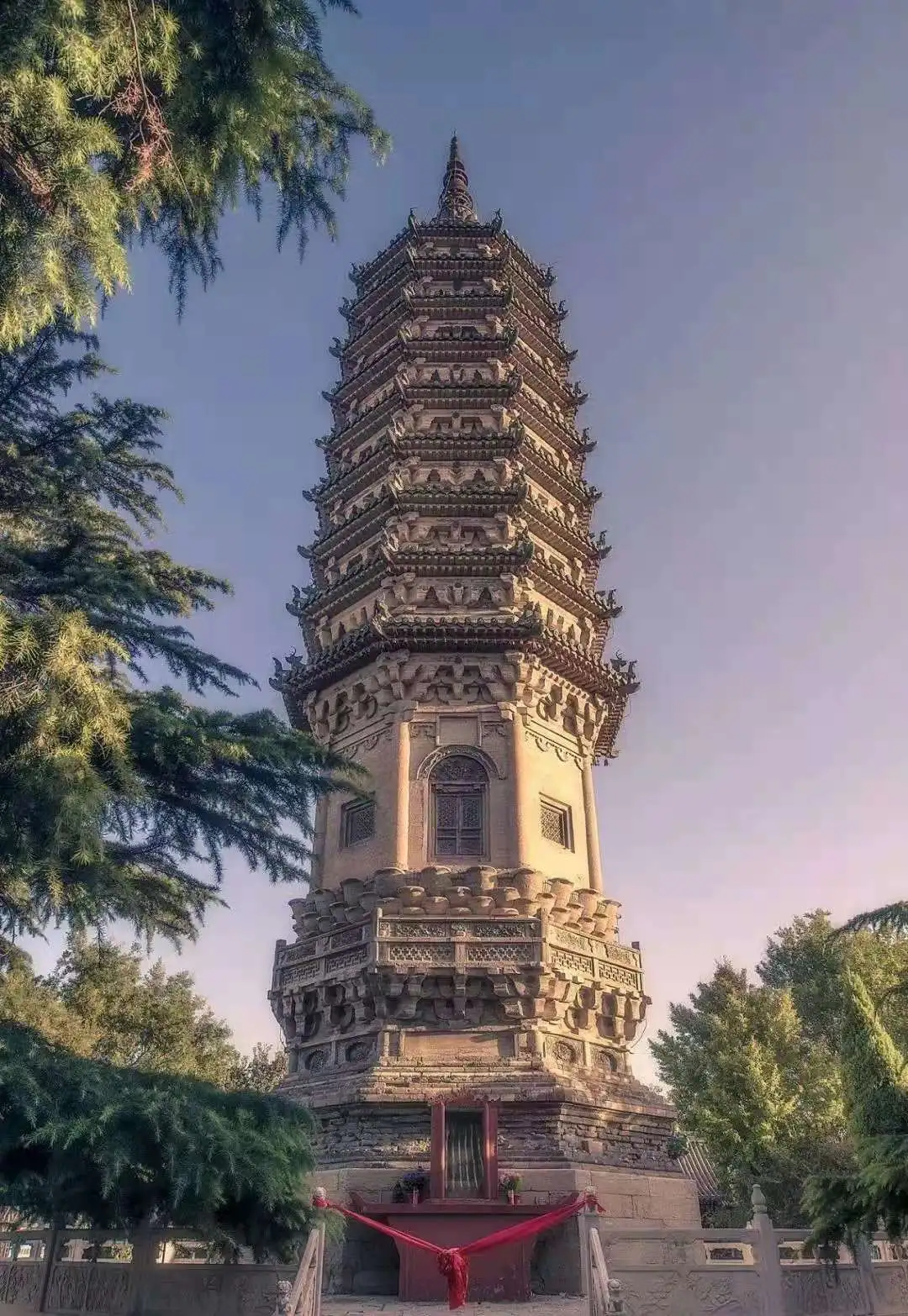

唐咸通八年(867年)义玄禅师圆寂。遗骸火化后,其弟子将舍利分建两塔藏之,一塔建于河北大名,今已不存。另一塔在正定临济寺内,唐懿宗赐谥义玄为“慧照禅师”,赐塔为“澄灵塔”。临济寺在宋金战争中毁于战火,唯塔独存。大定二十三年(1183年),金世宗予以修复,但仍保留了唐代建筑风格。

元朝时临济寺再度兴盛起来。海云和尚主持了重修和扩建,新建殿宇巍峨壮丽。元葛罗禄迺贤所著《河朔访古记》载:“临济寺在真定府城中,定远门街飞云楼之东。其三门下有唐吴道子所画布袋和尚像及摇铃普化真赞、东坡墨竹、绿筠轩诗等石刻,极为精细”。元至元二年(1309年),赵孟俯奉敕撰《临济正宗碑》文,立於寺中。

明朝正德六年(1521年),临济寺又进行了重修,当时寺内的主要建筑有山门大雄宝殿、澄灵塔、祖堂及僧房。新立石碑由王饼撰记,郭希愈书。到明末清初,寺院荒废。清朝雍正皇帝敕“封唐镇州临济寺僧义玄为真常惠幽禅师”,并拨银重修了寺庙。道光十年(1830年),总兵舒通阿出资再度重修,并将祖师殿移到大雄殿两侧,使殿堂布局有所改变。抗战时,临济寺除澄灵塔外,有祖堂三间东配殿三间,1947年底,这些殿堂都被拆毁,仅存澄灵塔孤荧而立。1984年,临济寺交给佛教界管理,作为佛教活动场所开放,这座千年古刹又出现了新的生机和活力。

临济塔为八角九级密檐式实心砖塔,通高30.47米,建在八角形砖砌基台上。台上为石砌基座,再上是砖砌须弥座。束腰正面镶嵌清雍正十二年(1734年)谕旨石刻。须弥座上由勾栏、斗拱组成一围平座,勾栏上雕“”字图案和花卉图案。平座上以三层仰莲承托塔身。塔第一层较高,四正面为砖雕拱形假门,四侧面饰方形假窗,转角刻圆柱,柱头有卷刹。正面有“唐临济慧照澄灵塔”石匾。第二层以上,层高逐减,密檐相接,各开间宽度也相应递减,形成协调轮廓线。塔各檐下均施砖仿木构斗拱,平座和第一层檐下为五铺作出双杪。塔身各檐角梁为木制,檐瓦、脊兽和套兽均为绿琉璃制作。各层檐角悬挂风铃,微风吹来,叮吟作响。塔顶覆绿琉璃瓦,塔刹由仰莲、宝瓶、相轮、圆光、宝盖、仰月、宝珠等组成。整个塔显得清秀玲珑,稳重挺拔。

山门殿为歇山式灰筒瓦顶,面宽呈明五暗七形式,殿中央立“义玄禅师大型石刻画像碑”。此碑选用青田石料,由碑身和须弥座两部分组成,通高2.90米。碑身正面镌义玄禅师半身画像,系用白描手法,以阴线镌刻而成。像的左上方刻中国佛协赵朴初会长题写的《临济义玄禅师像赞》:“无相示相,後人标榜。黄檗山头,滹沱河上。棒喝机锋,陶铸龙象。法流天下,千花竞放。”石碑背面刻《临济义玄禅师传略》,约800字,本宗法师撰。

大雄宝殿於1987年落成,坐北朝南,位于澄灵塔後,高11米,宽20米,面阔五间,硬山调大脊灰筒瓦顶,额枋绘旋子彩画。殿中供奉释迦牟尼佛和迦叶、阿难二尊者像以及文殊、普贤、观音像,两侧是樟木雕刻的十八罗汉像。法乳堂位于大雄宝殿东侧,殿内供奉菩提达摩大师、六祖慧能禅师、义玄禅师等三位祖师佛像。传灯堂在大雄宝殿西侧,里边供奉日本临济宗荣西禅师、南浦绍明禅师、日本黄檗宗初祖隐元禅师等三位祖师像。

大美不言 | 广惠寺来源于:不言堂 正定广惠寺位于正定历史文化街区燕赵南路东侧,光惠路北侧,北距全国重点寺院临济寺三百米。 正定广惠寺始建于公元785—805(唐贞元年间),是...2024.10.18了解更多

大美不言 | 广惠寺来源于:不言堂 正定广惠寺位于正定历史文化街区燕赵南路东侧,光惠路北侧,北距全国重点寺院临济寺三百米。 正定广惠寺始建于公元785—805(唐贞元年间),是...2024.10.18了解更多 古寺访禅 — 柏林禅寺来源于:入清凉地 柏林禅寺,位于河北省石家庄市赵县赵州镇石塔东路23号,始建于东汉建安年间(196-220年),古称“观音院”,南宋为“永安院”,金代名“柏林禅院”,自元代起即称...2024.10.18了解更多

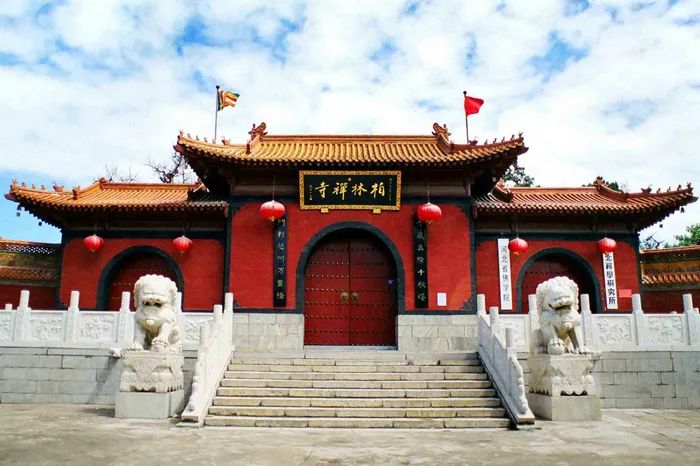

古寺访禅 — 柏林禅寺来源于:入清凉地 柏林禅寺,位于河北省石家庄市赵县赵州镇石塔东路23号,始建于东汉建安年间(196-220年),古称“观音院”,南宋为“永安院”,金代名“柏林禅院”,自元代起即称...2024.10.18了解更多