来源于:春夏秋冬全域旅游研究院

概况

雪窦寺,全称雪窦资圣禅寺,坐落于“秀甲四明”的中国五大佛教名山之一的雪窦山山心,位于浙江省宁波市奉化区溪口镇,在溪口镇雪窦山上。九峰环抱,瀑布齐鸣,景色秀丽,有“海上蓬莱,陆上天台”之誉。

肇创于晋朝,兴起于大唐,鼎盛于两宋。南宋被敕封为“五山十刹”之一,明代列入“天下禅宗十刹五院”之一,民国跻身“五大佛教名山”之一。雪窦寺还是弥勒佛道场,内有雪窦山弥勒大佛。

雪窦风雅

雪窦山位于浙江省奉化市溪口镇西北,为四明山支脉的最高峰,海拔1081米,有“四明第一山”之誉。山上有乳峰,乳峰有窦,水从窦出,色白如乳,故泉名乳泉,窦称雪窦,山名亦因此得名。

雪窦山绵亘数十里,周有群峰环拱,中有盆地百顷。山岭蜿蜒,古木参天,石笋林立,碧树清泉,幽谷飞瀑,峰岩洞石,巧夺天工。晋代被著名文人孙绰誉为“海上蓬莱,陆上天台”,宋代名士陈著说它“秀甲四明”。

雪窦山不仅山水灵秀、人文荟萃,而且自古高僧辈出,禅风远播。在唐代,方干、孟郊、皮日休、陆龟蒙等诗人,因寻访王羲之、孙绰的晋人遗踪,登临雪窦,留下百余诗篇,将雪窦推上浙东唐诗高地。入两宋,林逋、曾巩、米芾、王安石、楼钥等文学大家和诗人,以及智觉延寿、明觉重显、足庵智鉴、石奇禅师等雪窦本山诗僧在雪窦的传世诗作,为雪窦铸添了不朽的人文精神。元明清至民国,高启、王阳明、李濂、屠隆、黄宗羲、全祖望、袁枚、王尔禄、八指头陀、太虚大师、钱钟书等,也寄情雪窦,以诗文歌吟,华章灿然,为雪窦平添了千百年风雅。

寺院创于晋、兴于唐、盛于宋,至今已有一千七百余年,在佛教史上居于重要地位。南宋时被定为“五山十刹”之一,明时被列入“天下禅宗十刹五院”,今称佛教第五大名山——弥勒道场。清末民初,丁福葆著佛学大辞典曰:近有人主张加奉化雪窦山为五大名山。1987年中国佛协赵朴初会长视察雪窦寺曾寄语:“雪窦乃弥勒应化之地,殿内建筑应有别于他寺,独建弥勒殿,”并称雪窦为五大名山。现在该寺已建弥勒殿。僧人早殿,绕念弥勒尊佛圣号,故称为弥勒道场。

历史渊源

明清时期,中国民间逐渐达成佛教“四大名山”的共识。民国时期,太虚大师担任雪窦寺方丈,于1933年在雪窦山开讲时,首次倡议增加奉化雪窦山为五大名山、弥勒道场。

1934年版的《佛学大辞典》,在四大名山条目下加注:“近有主张四大名山外,加奉化雪窦弥勒道场为五大名山。”太虚大师之说,首次得到确认,从此,中国佛教五大名山之说开始流传。

1987年10月,赵朴初莅临尚在重修中的雪窦寺。他十分赞同太虚大师的倡议,表示“雪窦山可以称为佛教五大名山、弥勒道场”,同时建议“雪窦寺乃弥勒应化之地,佛殿建筑应有别于其他寺院,可独建弥勒殿,以彰显弥勒道场和雪窦名山”。

弥勒结缘

唐末五代时,浙江奉化出了个怪和尚。这和尚出语无定,常以锡杖荷着布袋,右手提罗汉珠游化四方,见到人便向人乞讨,得来的东西全藏于布袋之内,因此,人们叫他“布袋和尚”。

布袋和尚整日袒胸露腹、笑口常开,而且幽默风趣、聪明智慧、与人为善、乐观包容,深受人们的尊敬和爱戴。这个法名契此的和尚,早年在奉化岳林寺出家,最爱游化雪窦,雪窦由此被尊为弥勒圣地。

据宋代禅宗灯录《五灯会元》记载,布袋和尚圆寂前,端坐在一块磐石上,说道:“弥勒真弥勒,分身千百亿;时时示世人,世人自不识。”这偈语暗示世人,其实,弥勒就在你身边,只不过你意识不到而已。

偈语一传开,人们恍然大悟,原来布袋和尚便是弥勒佛的化身。当时,有位石匠把布袋和尚的形象刻在石头上,那灿烂的笑容,实在太生动了。大肚弥勒的笑容和随意,展示出包容、和善、幽默的特质。渐渐地,大肚弥勒取代了传统弥勒的造像,成为中国人心目中真正的弥勒形象。因此,有人说,如果不是大肚弥勒的独特形象,那么,弥勒也许不会如此深入人心。

大美不言 | 广惠寺来源于:不言堂 正定广惠寺位于正定历史文化街区燕赵南路东侧,光惠路北侧,北距全国重点寺院临济寺三百米。 正定广惠寺始建于公元785—805(唐贞元年间),是...2024.10.18了解更多

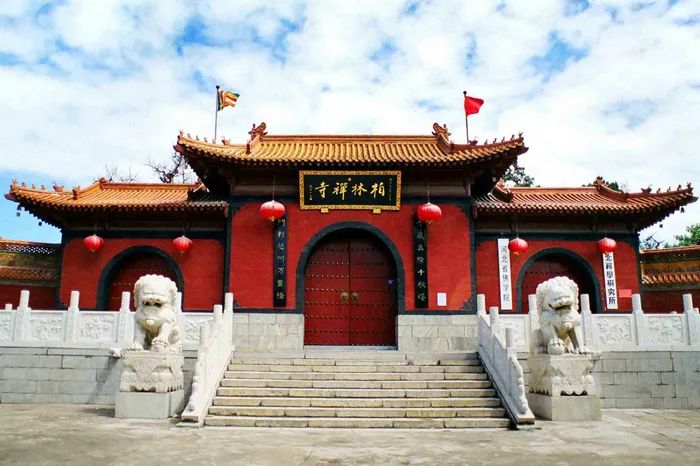

大美不言 | 广惠寺来源于:不言堂 正定广惠寺位于正定历史文化街区燕赵南路东侧,光惠路北侧,北距全国重点寺院临济寺三百米。 正定广惠寺始建于公元785—805(唐贞元年间),是...2024.10.18了解更多 古寺访禅 — 柏林禅寺来源于:入清凉地 柏林禅寺,位于河北省石家庄市赵县赵州镇石塔东路23号,始建于东汉建安年间(196-220年),古称“观音院”,南宋为“永安院”,金代名“柏林禅院”,自元代起即称...2024.10.18了解更多

古寺访禅 — 柏林禅寺来源于:入清凉地 柏林禅寺,位于河北省石家庄市赵县赵州镇石塔东路23号,始建于东汉建安年间(196-220年),古称“观音院”,南宋为“永安院”,金代名“柏林禅院”,自元代起即称...2024.10.18了解更多